|

Europ

Alpen

A AL AND

B

BG BIH BY

CH

CY

CZ

D

DK

E

EST

F FIN FL

GB

GR

H

HR

I

IRL IS

L LT LV M MC MD

MK MNE

N

NL P

PL

RO RSM RUS

S

SK

SLO

SRB

TR

UKR V

W

a n d e r b e r i c h t e - D e u t s c h l a n d

Inhaltsverzeichnis:

• Der Maximiliansweg Von Hans Diem

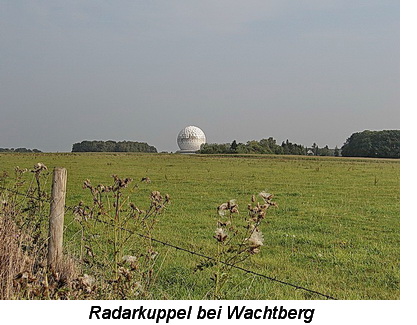

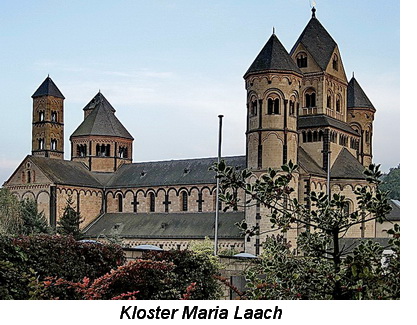

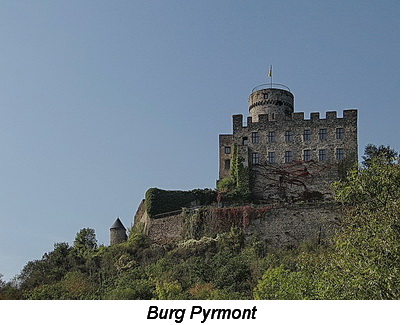

• Mit den Augen der Eifel

Von Tilman Kleinheins

• Wanderbedingungen in Nordthüringen

Von Dr. Lutz Heidemann

• Der König - Ludwig - Weg Von Günther Krämer

• Themenwanderweg Kultur

Von Willi und Helga

Großkopf

• Runde Hauptstadt -

66 Seen erwandert man auf einem Weg um

Berlin herum

Von Dr. Roland H. Knauer

• Wanderbericht - Der Europäische Ferwanderweg 9

in Mecklenburg-Vorpommern - Ein Flop!

Von Lutz Heidemann

• Wandern "auf hohem Niveau" -

Erfahrungen vom neuen Rheinsteig

Von Lutz Heidemann

• Mit dem Zelt von Lenggries nach

Urdorf am Walchensee

Von Markus Mohr

• Harzwanderung

Mai 2006

Von Gerhard Wandel

• Der Hunsrück

- Terra incognita

Von Werner Hohn

• 220 km unterwegs auf

Forstautobahnen und anderen Schotterwegen

- manchmal auch auf Fußpfaden

Von Hartmut Hermanns

• Entdecken Sie den

Schwarzwald neu

Von

Hans-Georg Sievers

•

Wandern wo andere Rad fahren

Weitwanderwege auf Normal Null

Von Werner Hohn

•

In 6 Tagen 109 km auf der Via Alpina - dem Violetten Weg

von Oberstdorf bis Garmisch

Von Hans Diem

• Eine Wanderung entlang der

deutschen Donau

Von Günther Krämer

•

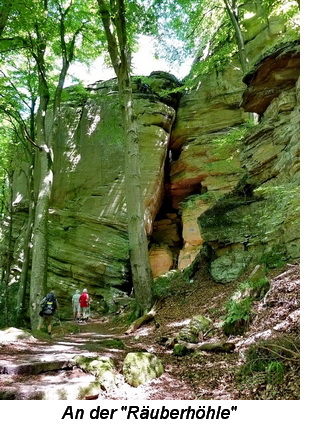

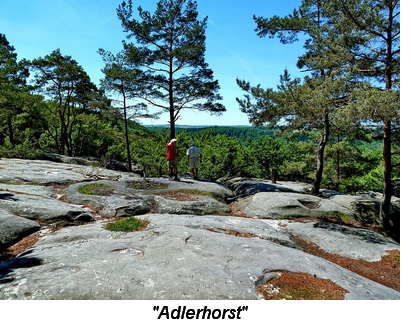

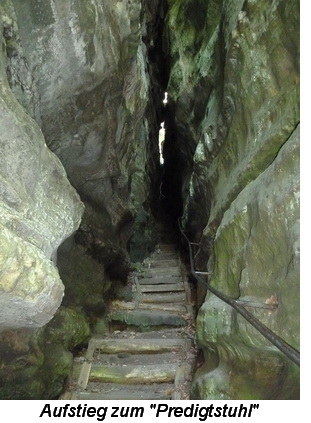

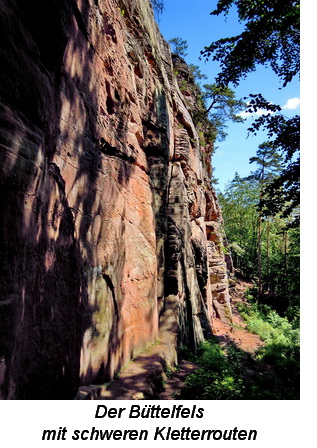

Durch das Dahner Felsenland

Von Thomas Striebig

•

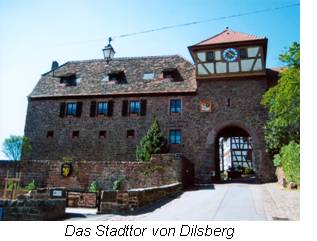

Pfingsten 2008: Unterwegs im Odenwald

Von Walter Brückner

•

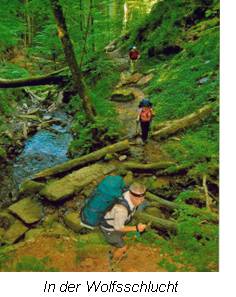

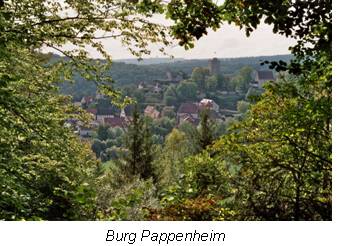

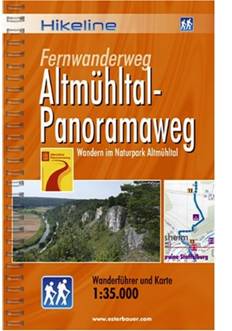

Auf dem Altmühltal-Panoramaweg

Von Harald Vielhaber

• Betrachtungen eines Goldsteigwanderers

Eine Wanderwoche auf dem ehemaligen Burgenweg

im Oberpfälzer Wald

Von Tilman Kleinheins

• Auf dem "Limeswanderweg" von Jagsthausen nach

Lorch

Von Gerhard Wandel

• Wanderroute Moselle

Von Gerhard Wandel

• Auf dem "Goldsteig" durch den Bayerischen Wald

Von Gerhard Wandel

• Auf dem Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg

Sommer

2010

Von Wolfgang Dettling

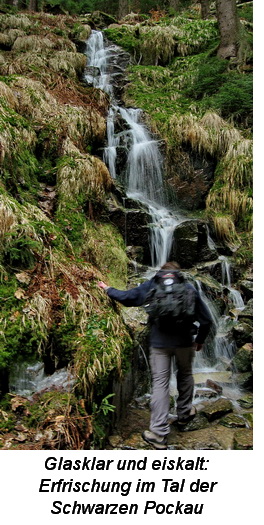

• Auf dem EB unterwegs im Erzgebirge

Drei

Etappen auf dem EB: von Neuhermsdorf über Rechenberg-Bienenmühle,

Deutschgeorgenthal

und Rauschenbach nach Neuhausen und weiter über

Schwartenberg,

Seiffen, Olbernhau und Ansprung nach Pobershau

Von Katharina Wegelt

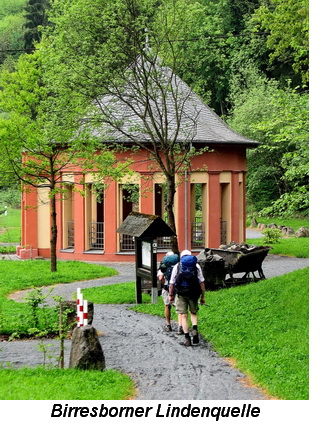

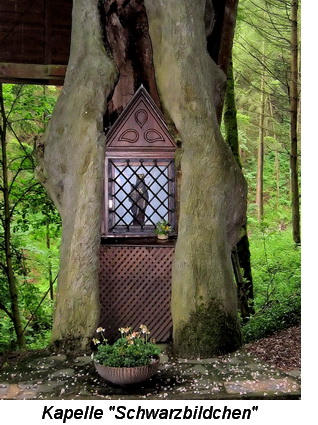

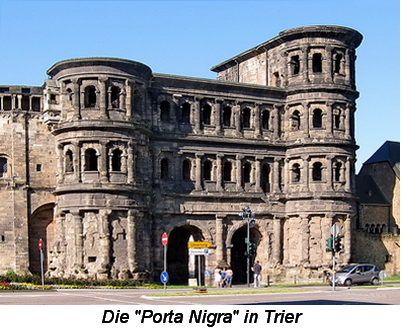

• Pfingsten 2010

Durch

die südliche Eifel von Brohl am Rhein nach Trier: 22.05. - 04.06.2010

Von Walter Brückner

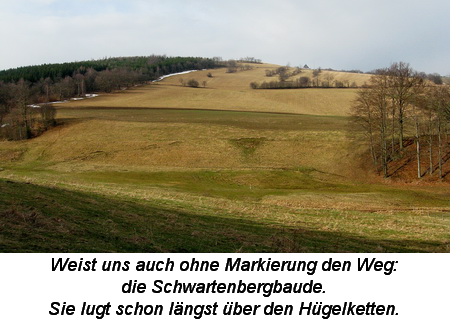

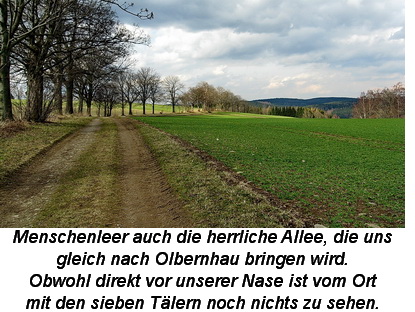

• Fern, so fern, der Fichtelberg

Bei

einer Wanderung auf dem Kammweg eintauchen in die Geschichte

des

Erzgebirges - und der Schnaps schmeckt nach weißen Gummibärchen

Schwartenberg,

Seiffen, Olbernhau und Ansprung nach Pobershau

Von Franz Lerchenmüller

• "Zehn kleine Negerlein"-Wanderung

Mitgliederwanderung

des Netzwerks aus der Sicht von Gästen

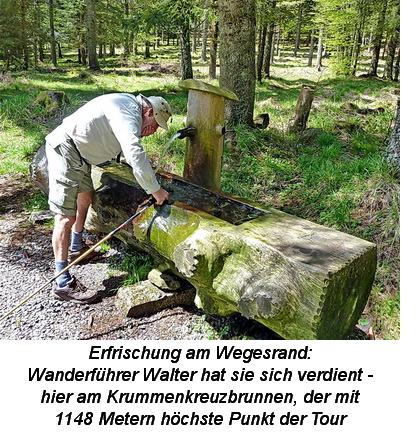

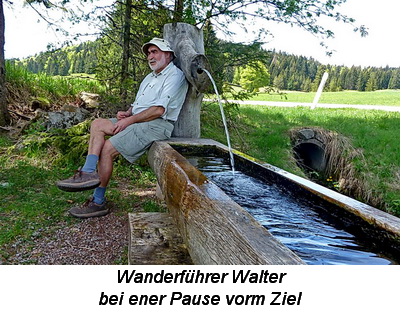

Von Dr. Klaus Stanek, Gast-Mitwanderer

• Pfälzer Wald Tour im Mai 2011

Von Hans Diem

• Ein ganzer Jakobsweg in zwei Tagen

September

2009: Vom Rhein an die Mosel

Von Werner Hohn

Der

Maximiliansweg

Eine

Überschreitung der deutschen Alpen von Lindau nach Berchtesgaden

Von

Hans Diem

Die

Wegbeschreibung von Hans Diem kann bestellt werden bei ALPINA-Buchversand,

Postfach 1211, D-85606 Aschheim.

Der Maximiliansweg ist benannt

nach König Maximilian II. von Bayern, der im Jahr 1858 eine Alpenreise von

Lindau nach Berchtesgaden unternahm. Er wurde meist in Kutschen gefahren, ist

aber auch teilweise geritten und zu Fuß auf einige Gipfel gestiegen. Im Jahr

1991 hat der DAV den Maximiliansweg eröffnet, er führt natürlich als reiner

Fußweg in 22 Tagen 370 km weit von Lindau nach Berchtesgaden über fünf

verschiedene Gebirge: 3 Tage lang durch das österreichische

Bregenzerwald-Gebirge, 3 Tage über die Allgäuer Alpen, 4 Tage über die

Ammergauer Alpen, 6 Tage über die Bayerischen Alpen, 5 Tage über die

Chiemgauer Alpen und 1 Tag in den Berchtesgadener Alpen. Der Maximiliansweg ist benannt

nach König Maximilian II. von Bayern, der im Jahr 1858 eine Alpenreise von

Lindau nach Berchtesgaden unternahm. Er wurde meist in Kutschen gefahren, ist

aber auch teilweise geritten und zu Fuß auf einige Gipfel gestiegen. Im Jahr

1991 hat der DAV den Maximiliansweg eröffnet, er führt natürlich als reiner

Fußweg in 22 Tagen 370 km weit von Lindau nach Berchtesgaden über fünf

verschiedene Gebirge: 3 Tage lang durch das österreichische

Bregenzerwald-Gebirge, 3 Tage über die Allgäuer Alpen, 4 Tage über die

Ammergauer Alpen, 6 Tage über die Bayerischen Alpen, 5 Tage über die

Chiemgauer Alpen und 1 Tag in den Berchtesgadener Alpen.

Der

Maximiliansweg ist ein aussichtsreicher Balkonweg am Nordrand der Alpen,

einerseits mit Tiefblick auf das bayrische Alpenvorland mit Wäldern, Wiesen,

Seen und Dörfern, andererseits mit Ausblick auf die prächtige Bergwelt der

Alpen. Aus schmucken Dörfern geht es durch Bergwälder hinauf zu Almen und

Blumenwiesen, zu Hütten mit Bewirtung und Unterkunft, Bergwege führen weiter

auf grüne Joche, Steige klettern auf felsige Gipfel mit Rundschau. Da drängt

die Neugier weiter, ein Joch, ein Gipfel nach dem anderen lockt. Die Route benützt

die unterschiedlichsten Wege von der Autostraße bis zum Felssteig. Da sie nicht

durchgehend markiert und beschildert ist, braucht man die Wegbeschreibung und

Wanderkarten.

Auf

der originalen „Gipfelroute“ steigen erfahrene Bergwanderer mehrmals über

felsige Grate und Gipfel, weniger ehrgeizige können auf der leichteren

„Jochroute“ diese Teilstrecken meiden und umgehen.

Der

Maximiliansweg als Frühjahrstour

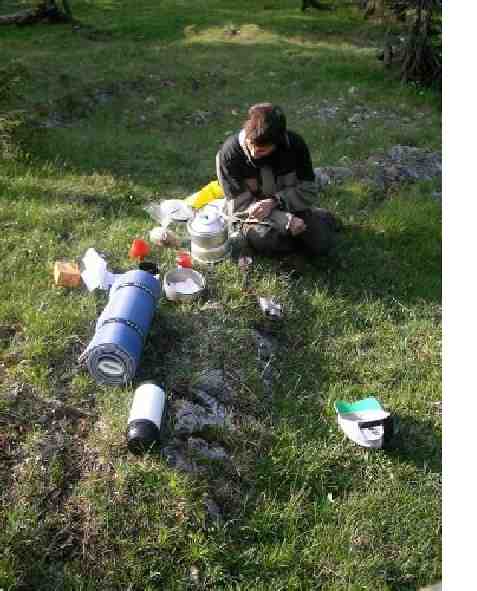

Hans

Diem mit Zeltausrüstung im Mai 1998

28.4.

abends, raus aus dem Zug, hin zum Hafen von Lindau, da halte ich den Fotoapparat

in den Regen für das erste Foto mit dem Bodensee vor schneeweißen Bergen.

Endlich mit Bedacht den ersten Schritt getan Richtung Berchtesgaden, zunächst

auf dem Bodensee-Uferweg durch viele Regenpfützen gestapft auf Bregenz zu.

Ungeniert stelle ich in der Dämmerung das Zelt an das Bodenseeufer, die

Regenwolken verziehen sich, schöne Abendstimmung kommt auf, und am Morgen weckt

mich Vogelgezwitscher und 28.4.

abends, raus aus dem Zug, hin zum Hafen von Lindau, da halte ich den Fotoapparat

in den Regen für das erste Foto mit dem Bodensee vor schneeweißen Bergen.

Endlich mit Bedacht den ersten Schritt getan Richtung Berchtesgaden, zunächst

auf dem Bodensee-Uferweg durch viele Regenpfützen gestapft auf Bregenz zu.

Ungeniert stelle ich in der Dämmerung das Zelt an das Bodenseeufer, die

Regenwolken verziehen sich, schöne Abendstimmung kommt auf, und am Morgen weckt

mich Vogelgezwitscher und Entengeschnatter. Beschaulich und ideal zum Eingewöhnen

zieht der „MaxWeg“ anfangs drei Tage lang fremd im österreichischen aber

reizvollen Bregenzerwald. 56 km weit

mit 2110 m Aufstieg führt er über Hügel mit Wald und Wiesen auf den Grenzübergang

zu, über die Schneider Spitze, den Brüggele Kopf 1182 m, den Rotenberg.

Dazwischen liegen die kleinen Bauerndörfer Alberschwende, Lingenau und Hittisau

mit alten Wälderhäusern und urigen Gaststätten. Entengeschnatter. Beschaulich und ideal zum Eingewöhnen

zieht der „MaxWeg“ anfangs drei Tage lang fremd im österreichischen aber

reizvollen Bregenzerwald. 56 km weit

mit 2110 m Aufstieg führt er über Hügel mit Wald und Wiesen auf den Grenzübergang

zu, über die Schneider Spitze, den Brüggele Kopf 1182 m, den Rotenberg.

Dazwischen liegen die kleinen Bauerndörfer Alberschwende, Lingenau und Hittisau

mit alten Wälderhäusern und urigen Gaststätten.

Über die Allgäuer

Alpen führt der MaxWeg dann drei Tage lang auf 60 km Strecke mit 2700 m

Aufstieg. Vom Weg über die sieben Gipfel der Nagelfluh-Kette habe ich eine

fantastische Aussicht, vom höchsten, dem Hochgrat 1834 m zurück zum

glitzernden Bodensee, und hinaus aufs grüne Flachland, und hinein in eine noch

winterliche Bergwelt. Im Juni blühen hier schönste und seltene Blumen. In

diesem Mai hat es allerdings oben noch stellenweise Schnee, deshalb habe ich

auch Steigeisen dabei. Mal schinde ich mich durch knietiefen Nass-Schnee

bergauf, balanciere über eine rassige Firnschneide, steige in Riesenschritten

auf festem Firn steile Rinnen hinab. Der Abstieg vom 6. Gipfel, der Ostgrat des

Stuiben hat eine kurze Kletterstelle mit Drahtseil versichert. Über die Allgäuer

Alpen führt der MaxWeg dann drei Tage lang auf 60 km Strecke mit 2700 m

Aufstieg. Vom Weg über die sieben Gipfel der Nagelfluh-Kette habe ich eine

fantastische Aussicht, vom höchsten, dem Hochgrat 1834 m zurück zum

glitzernden Bodensee, und hinaus aufs grüne Flachland, und hinein in eine noch

winterliche Bergwelt. Im Juni blühen hier schönste und seltene Blumen. In

diesem Mai hat es allerdings oben noch stellenweise Schnee, deshalb habe ich

auch Steigeisen dabei. Mal schinde ich mich durch knietiefen Nass-Schnee

bergauf, balanciere über eine rassige Firnschneide, steige in Riesenschritten

auf festem Firn steile Rinnen hinab. Der Abstieg vom 6. Gipfel, der Ostgrat des

Stuiben hat eine kurze Kletterstelle mit Drahtseil versichert.

Ab Sonthofen

steige ich als Abstecher auf den freistehenden Grünten 1738 m, da war

seinerzeit auch Max II. oben, der Gipfel bietet ein sensationelles Panorama. Der

Weiterweg zieht aus blühenden Blumenwiesen hinauf zu Tiefenbacher Eck und

Spieser 1651 m, oben lastet noch schwer der nasse Frühjahrsschnee. Nach einer

gemütlichen Einkehr in Unterjoch marschiere ich dann im flachen Vilstal mit

langen Beinen flott auf Pfronten zu. Großeinkauf im Supermarkt, die Hälfte

gegessen, den Rest in den Rucksack. Schon bin ich im Aufstieg zum Falkenstein

mit Ruine, weiter über den schroffen Zwölferkopf 1293 m mit schönsten

Ausblicken nach Füssen am Lech, eine sehenswerte Kleinstadt.

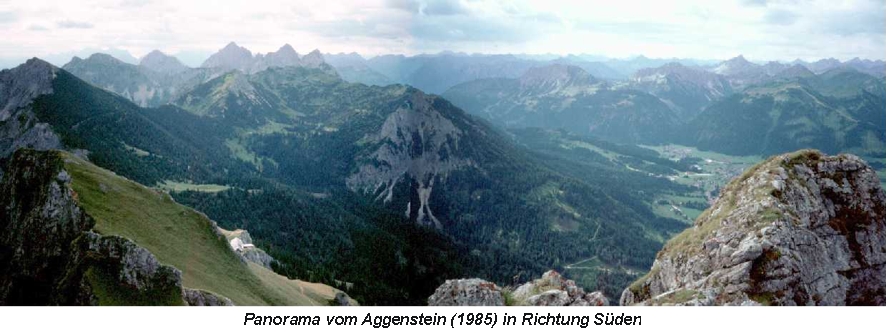

Nach den Schlössern

Hohenschwangau und Neuschwanstein kommt der anspruchsvollste Teil des MaxWeges,

die Ammergauer Alpen in vier Tagen mit 55 km und 3088 m Aufstieg, natürlich

mit Ausweichen für weniger angriffslustige Jochbummler. Vom Tegelberg-Haus erst

den Abstecher auf den Branderschrofen, dann weiter über die Krähe 2012 m zur

Hochplatte 2082 m. Er ist der höchste Punkt des MaxWeges und ganz schön alpin

auf seinem teils beidseitig ausgesetztem Grat. Der Ausblick ist grandios und so

aufregend wie die Nach den Schlössern

Hohenschwangau und Neuschwanstein kommt der anspruchsvollste Teil des MaxWeges,

die Ammergauer Alpen in vier Tagen mit 55 km und 3088 m Aufstieg, natürlich

mit Ausweichen für weniger angriffslustige Jochbummler. Vom Tegelberg-Haus erst

den Abstecher auf den Branderschrofen, dann weiter über die Krähe 2012 m zur

Hochplatte 2082 m. Er ist der höchste Punkt des MaxWeges und ganz schön alpin

auf seinem teils beidseitig ausgesetztem Grat. Der Ausblick ist grandios und so

aufregend wie die Gipfel-Überschreitung. Die Kenzen Hütte unterhalb hat schon

geöffnet, als einziger Gast werde ich bestens versorgt und schlafe prominent im

Einzelzimmer. Gipfel-Überschreitung. Die Kenzen Hütte unterhalb hat schon

geöffnet, als einziger Gast werde ich bestens versorgt und schlafe prominent im

Einzelzimmer.

Der Weiterweg über den Feigenkopf zieht über steilen Grasflanken am und auf dem

Grat schön hinauf zur Klammspitze 1924 m. Aber der steile Abstieg ist voll

Schnee, bei größter Vorsicht und mit den Steigeisen komme ich sicher hinab. Von

der Brunnenkopf-Hütte kurz auf den Brunnenkopf 1718 m gestiegen, der war auch

ein Ziel von König Max. Hier war schließlich sein Jagdgebiet, vom Jagdhaus in

Linderhof konnte er auf einem Reitweg weit hinauf reiten auf kleinen Norweger

Pferden. Über den Hennenkopf 1768 m komme ich schneefrei zum Teufelstättkopf

1758 m. Da zelte ich gut am Waldrand, am Morgen weckt mich das Balzen einer

Schar Birkhühner. Ich schaue ihnen lange zu und stiege dann ab ins urige

Unterammergau. Es folgt der Aufstieg zum Hörnle 1548 m mit Hütte und wunderbarem

Ausblick, Abstieg neben einer riesigen Mure nach Grafenaschau und dann 2 Stunden

lang flott auf einer Teerstraße nach Eschenlohe marschiert mit Blick auf das

blumenreiche Murnauer Moos.

Die Bayerischen

Alpen sind der längste Abschnitt mit sechs Tagen auf 100 km Weglänge bei

6200 m Aufstieg. Der MaxWeg beginnt mit der rassigen Überschreitung von

Heimgarten 1790 m und Herzogstand 1731 m auf einem gesicherten Gratweg mit

Tiefblick auf Kochelsee und Walchensee. Nach der Querung der Kesselberg-Straße

schaue ich vom Jochberg 1565 m begeistert rundum, gehe dann lange flach und

verwinkelt durch Wald und über Almen, steige anschließend steil bergauf zum

Kreuz auf der Benediktenwand 1800 m. Tief unter mir liegt die alte Tutzinger Hütte

noch umgeben von Schnee, sie wurde inzwischen abgerissen und neu gebaut. Der

Weiterweg ist noch schneebedeckt, es ist fester Firn und gut zu gehen. Der

Tiefblick vom Brauneck ins Isartal ist grandios. Die Bayerischen

Alpen sind der längste Abschnitt mit sechs Tagen auf 100 km Weglänge bei

6200 m Aufstieg. Der MaxWeg beginnt mit der rassigen Überschreitung von

Heimgarten 1790 m und Herzogstand 1731 m auf einem gesicherten Gratweg mit

Tiefblick auf Kochelsee und Walchensee. Nach der Querung der Kesselberg-Straße

schaue ich vom Jochberg 1565 m begeistert rundum, gehe dann lange flach und

verwinkelt durch Wald und über Almen, steige anschließend steil bergauf zum

Kreuz auf der Benediktenwand 1800 m. Tief unter mir liegt die alte Tutzinger Hütte

noch umgeben von Schnee, sie wurde inzwischen abgerissen und neu gebaut. Der

Weiterweg ist noch schneebedeckt, es ist fester Firn und gut zu gehen. Der

Tiefblick vom Brauneck ins Isartal ist grandios.

In

Lenggries kann ich mich gut

erholen, steige auf zum Geierstein 1491 m mit Weitblick zurück bis zur

Zugspitze. In Wald und Almwiesen geht es flach weiter zum Fockenstein 1564 m, da

liegt mir der Tegernsee umwerfend schön zu Füßen. Im Abstieg nach Bad Wiessee

liegt die Waxelmoos-Almhütte, die hat eine Veranda unter einem großen Vordach,

das ist ein vorzüglicher Zeltplatz für mich. kurzen Umweg über Bayrischzell. Der Ort bietet

nämlich ganz neu den damaligen Weg von König Max II. auf den Wendelstein an!

Begeistert steige ich auf diesem „Königsweg“ In

Lenggries kann ich mich gut

erholen, steige auf zum Geierstein 1491 m mit Weitblick zurück bis zur

Zugspitze. In Wald und Almwiesen geht es flach weiter zum Fockenstein 1564 m, da

liegt mir der Tegernsee umwerfend schön zu Füßen. Im Abstieg nach Bad Wiessee

liegt die Waxelmoos-Almhütte, die hat eine Veranda unter einem großen Vordach,

das ist ein vorzüglicher Zeltplatz für mich. kurzen Umweg über Bayrischzell. Der Ort bietet

nämlich ganz neu den damaligen Weg von König Max II. auf den Wendelstein an!

Begeistert steige ich auf diesem „Königsweg“ bergauf zur

Wendelstein-Kapelle, weiter unter Seilbahntouristen auf einem Wendelweg mit

Seilgeländer in steiler Felswand zum Gipfel des Wendelstein 1838 m. Er bietet

ein Panorama von Feinsten bis hin zum Alpen-Hauptkamm und hinaus bis München.

Wer hier oben schönes Wetter und Fernsicht hat, kommt nicht so leicht los. Auf

festem Frühjahrsfirn kann ich vom Gipfel direkt Richtung Inntal absteigen, es

ist der letzte Schnee auf meiner Frühjahrstour. bergauf zur

Wendelstein-Kapelle, weiter unter Seilbahntouristen auf einem Wendelweg mit

Seilgeländer in steiler Felswand zum Gipfel des Wendelstein 1838 m. Er bietet

ein Panorama von Feinsten bis hin zum Alpen-Hauptkamm und hinaus bis München.

Wer hier oben schönes Wetter und Fernsicht hat, kommt nicht so leicht los. Auf

festem Frühjahrsfirn kann ich vom Gipfel direkt Richtung Inntal absteigen, es

ist der letzte Schnee auf meiner Frühjahrstour.

Von Nußdorf am Inn gehe ich

die Chiemgauer Alpen an und abschließend kurz in den Berchtesgadener

Alpen nach Berchtesgaden. Sechs Tage für 96 km Weg mit 5400 m Aufstieg. Der

lange Aufstieg zur Hochries 1569 m mit Hütte ist nicht beschildert und nur mit

genauem Kartenstudium zu finden. Weiter geht es über Hohenaschau auf die

Kampenwand 1663 m. Auch ein Höhepunkt, ein Felsgipfel mit Kaiserblick, zum

Wilden und Zahmen Kaiser, andererseits zum Chiemsee. Ich turne kurz an 20 Meter

Drahtseil hinab und schon bin ich auf dem Weg zur Hochplatte. Tiefblick ins

Achental, voraus alle restlichen Gipfel bis hin zum Watzmann. Runter nach

Marquartstein, hinauf auf den Hochgern 1748 m: Rückblick, Ausblick, ständig

neue Eindrücke, andere Stimmungen, schauen, staunen und knipsen, mein

Fotoapparat ist gut beschäftigt. Weiter zum Hochfelln 1664 m, da ist Von Nußdorf am Inn gehe ich

die Chiemgauer Alpen an und abschließend kurz in den Berchtesgadener

Alpen nach Berchtesgaden. Sechs Tage für 96 km Weg mit 5400 m Aufstieg. Der

lange Aufstieg zur Hochries 1569 m mit Hütte ist nicht beschildert und nur mit

genauem Kartenstudium zu finden. Weiter geht es über Hohenaschau auf die

Kampenwand 1663 m. Auch ein Höhepunkt, ein Felsgipfel mit Kaiserblick, zum

Wilden und Zahmen Kaiser, andererseits zum Chiemsee. Ich turne kurz an 20 Meter

Drahtseil hinab und schon bin ich auf dem Weg zur Hochplatte. Tiefblick ins

Achental, voraus alle restlichen Gipfel bis hin zum Watzmann. Runter nach

Marquartstein, hinauf auf den Hochgern 1748 m: Rückblick, Ausblick, ständig

neue Eindrücke, andere Stimmungen, schauen, staunen und knipsen, mein

Fotoapparat ist gut beschäftigt. Weiter zum Hochfelln 1664 m, da ist Hochbetrieb über die Seilbahn. Schön hinab nach Ruhpolding, flach nach Inzell,

hinauf auf den Zwiesel, weiter auf den

Hochstaufen 1771 m mit Hütte. Wunderbar,

ich sitze bei Abendstimmung lange oben und bekomme nicht genug vom Schauen. Ich

übernachte dann in der Gipfelhütte, der Wirt freut sich, weil da einer ab

Lindau zu Fuß gekommen ist.

Hochbetrieb über die Seilbahn. Schön hinab nach Ruhpolding, flach nach Inzell,

hinauf auf den Zwiesel, weiter auf den

Hochstaufen 1771 m mit Hütte. Wunderbar,

ich sitze bei Abendstimmung lange oben und bekomme nicht genug vom Schauen. Ich

übernachte dann in der Gipfelhütte, der Wirt freut sich, weil da einer ab

Lindau zu Fuß gekommen ist.

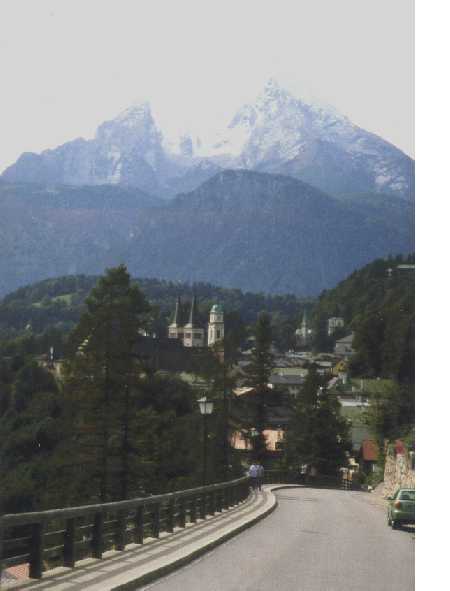

Die letzte Etappe des MaxWeg

von Bad Reichenhall nach Berchtesgaden sind gemütliche 4:30 Stunden. Das ist

mir zu wenig von den Berchtesgadener Alpen. Ich mache kurzentschlossen einen

Abstecher und steige hinauf zum Berchtesgadener Hochthron 1972 m, habe abends

grandiosen Blick auf mächtige Gebirge wie Dachstein, Watzmann und Hochkkalter

bei dramatischer Bewölkung. Bleibe über Nacht im Stöhr Haus, steige am Morgen

ab und gehe hinein ins schöne Berchtesgaden. Dieser Abstecher war mir ein krönender

Abschluss des königlich-bayrischen Maximiliansweges. Die letzte Etappe des MaxWeg

von Bad Reichenhall nach Berchtesgaden sind gemütliche 4:30 Stunden. Das ist

mir zu wenig von den Berchtesgadener Alpen. Ich mache kurzentschlossen einen

Abstecher und steige hinauf zum Berchtesgadener Hochthron 1972 m, habe abends

grandiosen Blick auf mächtige Gebirge wie Dachstein, Watzmann und Hochkkalter

bei dramatischer Bewölkung. Bleibe über Nacht im Stöhr Haus, steige am Morgen

ab und gehe hinein ins schöne Berchtesgaden. Dieser Abstecher war mir ein krönender

Abschluss des königlich-bayrischen Maximiliansweges.

Wenn sich

damals die hohe Reisegesellschaft vortrefflich amüsiert hat auf ihrer

Alpenreise, so habe ich mich königlich belohnt gefühlt. Mit etwas Geld, dem

Rucksack, dem Zelt, dem Frühjahrsschnee, dem Alleinsein auf den hohen Wegen bin

ich gut zurecht gekommen, habe mich stark gefühlt und viel jubelnde Freude gespürt.

Solch gute Erfahrungen wünsche ich jedem MaxWeg-Begeher.

Aktuelle

Ergänzungen von Hans Diem zum Maximiliansweg

(Stand:

Frühjahr 2005)

Die

Route, die 1991 vom Deutschen Alpenverein festgelegt wurde, ist meist mit

lokalen Wegweisern versehen, aber nicht als „MaxWeg“ markiert und auch nur

gelegentlich mit DAV-Tafeln „Maximiliansweg - E4“ versehen. Entgegen meiner

Mitteilung schreibt Herr Froelich vom DAV in seinem Grußwort auf Seite 8 der

Wegbeschreibung, er habe die Markierung des Weges organisiert. Im Juni 2000 war

dieser Zustand wie 1998.

Änderungen

am Wegverlauf sind auszuschließen. Dagegen sind Änderungen von

Hüttenpächtern und Hütten-Telefonnummern ständig zu befürchten, da hilft

nur eine aktuelle Rückfrage beim Alpenverein.

Im

Juni 2000 war ich auf dem MaxWeg und hatte notiert:

1.

Seite 33: Vereinfachte Wegführung zwischen Lindau und Bregenz durch eine

neue Fußgängerbrücke über den Bach Leiblach.

2.

Seite 45: Neue Wegführung von Gunzesried nach Sonthofen durch einen

neu angelegten und beschilderten Weg ab dem Mauthäusle

am Hüttenberger Eck.

3.

Seite 107: Kenzen-Hütte, neue Hütten-Telefonnummer 08368-390

4.

Seite 110: Kessel-Alm, neue Telefonnummer 08028-2602

Im

Grundsatz gilt, dass jede Angabe zur Infrastruktur von einer Woche auf die

andere überholt sein kann. Der MaxWeg ist da im Vorteil, weil sich in kurzen

Abständen 58 Dörfer und Hütten anbieten für 22 Tage.

Erschienen

in "Wege und Ziele"

Zeitschrift des Vereins

Netzwerk

Weitwandern e.V. Ausgabe 16 - April

2005

Mit

den Augen der Eifel

Auf

dem Karl-Kaufmann-Weg vom Ahrtal an die Mosel

Von

Tilman Kleinheins

Zuerst

Zahlen und Fakten: 16 Hauptwanderwege, 4 Regionalwanderwege, 4 Fernwanderwege

und 1 Weitwanderweg durchziehen laut offiziellem Führer, 38. Auflage, die

Eifel. Viele Tausende markierte Kilometer Wandern. Das Wanderkartenwerk des

Eifelvereins umfasst 40 Blätter im Meßtischmaßstab und 7 Blätter der 2 cm

– Karten. Höchste Erhebung: Hohe Acht mit 747 m N.N., gelegen in der Hohen

Eifel. Im Norden begrenzt von der Linie Bonn – Euskirchen – Aachen, im Osten

und im Süden nasse Grenzen mit Rhein und Mosel. Nach Westen sind der

Fortsetzung des Naturraums Eifel nur menschliche Grenzen gesetzt, an sich sind

Hohes Venn und Luxemburger Land Bestandteil der gleichen erdgeschichtlichen

Entwicklung.

Nach

den Fakten die Frage: wie kommt unsereins auf die Idee, ausgerechnet in einer

ganz bestimmten Region wandern zu wollen und nicht in einer ganz anderen. Durch

welche Einflüsse reift meist binnen Wochen und Monaten der Entschluß, wird

konkreter, äußert sich schließlich im Kauf von Wanderkarten und Führern ?

Bis plötzlich die Idee einer Streckentour klar vor dem inneren Auge liegt. Daß

die Impulse vielfältig sind, ist klar, in meinem Fall waren es die bekannten

Eifelkrimis von Berndorf, die mich neugierig auf die Region machten. plötzlich die Idee einer Streckentour klar vor dem inneren Auge liegt. Daß

die Impulse vielfältig sind, ist klar, in meinem Fall waren es die bekannten

Eifelkrimis von Berndorf, die mich neugierig auf die Region machten.

Der

HWW 2, Karl – Kaufmann – Weg, Brühl – Trier, 183 km

Genug

geschwärmt, wo geht´s los ? Ahrweiler (Betonung auf der ersten Silbe) im

Ahrtal, nördlichstes Rotweinanbaugebiet Deutschlands, bequem von Hamburg via

Nachtzug nach Köln, über Remagen und den Ahrtalexpress erreichbar. Morgens um

9:00 Uhr starte ich in den ersten Wandertag, der leider zum Großteil verregnet

ist, aber dennoch herrliche Eindrücke vermittelt: wunderbare Tiefblicke ins

tief eingeschnittene Ahrtal samt seinen Winzerorten und steilen Rebhängen,

südwestlich am Horizont zu erkennen die „Hohe Acht“, davor bewaldete

Hügelketten, die ihre Farbe vom nahen grün ins ferne blau wechseln.

Tiefhängende Wolken und Nebelfetzen ziehen aus den Tälern auf. Die Markierung

von Anfang an zwar äußerst vielfältig (manche Bäume gleichen

Kommunikationszentren), aber stets gut und zuverlässig. Eines sei

vorweggenommen: rund 60 % des gesamten Weges verlief auf Hartbelägen aller Art.

Mit Interesse habe ich deshalb gelesen, dass auch der Eifel – Verein im Rahmen

des Projektes „Wanderbares Deutschland“ sein Wegenetz überprüft. Nur

posititv, wenn tatsächlich hier und da Streckenverlegungen stattfinden (Meulenwald

!) und Wegewarte wie Vereinsfunktionäre der Einmischung von außen offen

begegnen. Es kann eigentlich nur n o c h besser werden, als es schon ist, denn:

tatsächlich keine andere Mittelgebirgstour hat mich bisher so begeistert. Genug

geschwärmt, wo geht´s los ? Ahrweiler (Betonung auf der ersten Silbe) im

Ahrtal, nördlichstes Rotweinanbaugebiet Deutschlands, bequem von Hamburg via

Nachtzug nach Köln, über Remagen und den Ahrtalexpress erreichbar. Morgens um

9:00 Uhr starte ich in den ersten Wandertag, der leider zum Großteil verregnet

ist, aber dennoch herrliche Eindrücke vermittelt: wunderbare Tiefblicke ins

tief eingeschnittene Ahrtal samt seinen Winzerorten und steilen Rebhängen,

südwestlich am Horizont zu erkennen die „Hohe Acht“, davor bewaldete

Hügelketten, die ihre Farbe vom nahen grün ins ferne blau wechseln.

Tiefhängende Wolken und Nebelfetzen ziehen aus den Tälern auf. Die Markierung

von Anfang an zwar äußerst vielfältig (manche Bäume gleichen

Kommunikationszentren), aber stets gut und zuverlässig. Eines sei

vorweggenommen: rund 60 % des gesamten Weges verlief auf Hartbelägen aller Art.

Mit Interesse habe ich deshalb gelesen, dass auch der Eifel – Verein im Rahmen

des Projektes „Wanderbares Deutschland“ sein Wegenetz überprüft. Nur

posititv, wenn tatsächlich hier und da Streckenverlegungen stattfinden (Meulenwald

!) und Wegewarte wie Vereinsfunktionäre der Einmischung von außen offen

begegnen. Es kann eigentlich nur n o c h besser werden, als es schon ist, denn:

tatsächlich keine andere Mittelgebirgstour hat mich bisher so begeistert.

Alle

kleine Schumachers

Woran´s

lag? In erster Linie natürlich an der Vielfalt der durchwanderten

Landschaftsformen. Und davon bietet der Karl – Kaufmann – Weg jede Menge.

Bereits im offiziellen Eifelführer von 1911 behaupten die Verfasser, der

sogenannte Eifelhöhenweg sei „die schönste [Wanderung] in der Eifel.“ Nach

dem Ahrtal Richtung Süden in die Hocheifel, die mich mit gefrierpunktnahen

Zeltnächten überrascht. Herrliche Fernblicke ringsum und bis hinüber ins

Siebengebirge vom Kaiser-Wilhelm-Turm auf der Hohen Acht (747 m), zehn Kilometer

später kompletter Szenenwechsel: der Nürburgring, oder kurz, wie der Eifeler

sagt, „der Ring“. Wirtschaftsfaktor Nr.1 in der fast ausschließlich

agrarisch geprägten Region, es dreht sich einfach alles um ihn. Als ich dort

vorbeikomme auch auf ihm, denn es ist Familientag. VaterMutterKind im Astra

Kombi schleichen über den legendenumwobenen Asphalt, während jede Menge Hobby

– Röhrls das Letzte aus ihren Motoren herausholen. Haarsträubende

Überholmanöver und schlimme Unfälle sind die Folge. Kein Zufall ist auch die

traurige Spitzenposition des Landkreises Ahrweiler, der alljährlich und im

Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten Verkehrsunfalltoten ganz Deutschlands

zu beklagen hat. Alle kleine Schumachers !

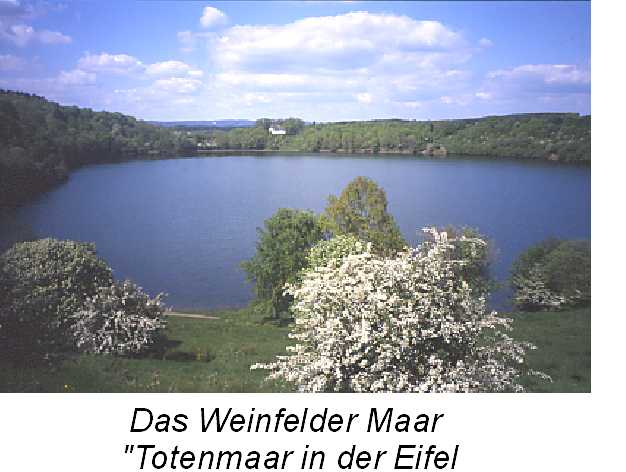

Maare

und Burgen

Der

Karl – Kaufmann –Weg zieht über die Höhe weiter, führt an Cotenickelchen,

Bränkekopf und Rote Heck vorbei ( alle um die 600 m ), berührt die Orte

Kelberg und Darscheid um schließlich auf den Dauner „Hausberg“, den

Firmerich (489 m) zu leiten, von dessen Schutzhütte aus ich einen Panorama –

Blick auf die Stadt genießen kann. Wesentlich mehr als der Ort, interessieren

mich die nur einige Fußkilometer entfernt Der

Karl – Kaufmann –Weg zieht über die Höhe weiter, führt an Cotenickelchen,

Bränkekopf und Rote Heck vorbei ( alle um die 600 m ), berührt die Orte

Kelberg und Darscheid um schließlich auf den Dauner „Hausberg“, den

Firmerich (489 m) zu leiten, von dessen Schutzhütte aus ich einen Panorama –

Blick auf die Stadt genießen kann. Wesentlich mehr als der Ort, interessieren

mich die nur einige Fußkilometer entfernt liegenden Maare. Mit dem Gemündener

Maar, dem Totenmaar und dem Schalkenmehrener Maar hat der Wanderer die größte

Dichte solcher „Seen“, die von der Allgemeinheit als Kraterseen längst

erloschener Vulkane verstanden werden. Nehmen wir das so hin und überlassen den

Experten die wissenschaftlichen Erläuterungen; es bleiben dennoch

unübersehbare Besonderheiten: man wandert aufwärts zu den Seen ! Normalerweise

liegen Mittelgebirgsseen tief unten in Senken und Tälern. Außerdem sind die

mit Wasser gefüllten Maare ( von rund 80 Maaren in der Eifel sind das nur 8 )

in der Regel recht tief: mit rund 70 m liegt das Pulvermaar ganz vorne.

Schließlich sei nebenbei noch erwähnt, dass das Wandern an und um die Maare

ein Hochgenuß ist, vor allem, wenn viele Kilometer Hochwald hinter einem

liegen. Ganz besonders das Hinüberlaufen zum Schalkenmehrener Maar – Ort

direkt am Wasser gelegen – lässt einen nicht nur einmal den Auslöser der

Kamera betätigen. Unweit dieser Idylle schlage ich am Waldrand mein Zelt auf,

koche, lese, bin ungewaschen und fern der Heimat. liegenden Maare. Mit dem Gemündener

Maar, dem Totenmaar und dem Schalkenmehrener Maar hat der Wanderer die größte

Dichte solcher „Seen“, die von der Allgemeinheit als Kraterseen längst

erloschener Vulkane verstanden werden. Nehmen wir das so hin und überlassen den

Experten die wissenschaftlichen Erläuterungen; es bleiben dennoch

unübersehbare Besonderheiten: man wandert aufwärts zu den Seen ! Normalerweise

liegen Mittelgebirgsseen tief unten in Senken und Tälern. Außerdem sind die

mit Wasser gefüllten Maare ( von rund 80 Maaren in der Eifel sind das nur 8 )

in der Regel recht tief: mit rund 70 m liegt das Pulvermaar ganz vorne.

Schließlich sei nebenbei noch erwähnt, dass das Wandern an und um die Maare

ein Hochgenuß ist, vor allem, wenn viele Kilometer Hochwald hinter einem

liegen. Ganz besonders das Hinüberlaufen zum Schalkenmehrener Maar – Ort

direkt am Wasser gelegen – lässt einen nicht nur einmal den Auslöser der

Kamera betätigen. Unweit dieser Idylle schlage ich am Waldrand mein Zelt auf,

koche, lese, bin ungewaschen und fern der Heimat.

Schon

der nächste Tag bringt neue Landschaftsform: das Liesertal bei Manderscheid.

Vorher aber bei bestem Wanderwetter über Brockscheid (bekannte Glockengießerei

) und Eckfeld, vorbei am ehemaligen Kloster Buchholz (wo der Abfallcontainer des

Friedhofes brennt und ich die Feuerwehr per Handy alarmiere) zum „Belvedere“

über Manderscheid. Oberburg und Niederburg ( letztere im Besitz des

Eifelvereins), zwei mächtige Ruinenanlagen aus dem 10. und 12. Jahrhundert in

unmittelbarer Nachbarschaft, prägen die Umgebung Manderscheids ebenso, wie

Liesertal und das Tal der Kleinen Kyll. Plötzlich läuft man auf

Serpentinenpfaden, über Holzbrücken die Bachseite wechselnd oder an herrlichen

Aussichtspunkten vorbei. Wegführung und Charakteristik des „2ers“ gefielen

mir ab hier bis nach Dreis im Salm – Tal besonders gut. Nicht zuletzt wegen

des hervorragenden Klosterbiers, das vermutlich schon lange nicht mehr von der

Zisterzienser – Bruderschaft des Klosters Himmerod gebraut wird, aber immer

noch so schmeckt. Das Kloster selbst liegt einsiedlig im Salmtal. Im Zuge der

Napoleonischen Krieg zerstört, dienten die Trümmer der Klosterruine dem

örtlichen Haus- und Straßenbau. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts konnte der „Neubau“

(die charakteristische Fassade, anstelle von Türmen, wurde erhalten) geweiht

und seiner ursprünglichen Bestimmung übergeben werden. Revitalisierung eines

Ortes des Glaubens. des Klosters Himmerod gebraut wird, aber immer

noch so schmeckt. Das Kloster selbst liegt einsiedlig im Salmtal. Im Zuge der

Napoleonischen Krieg zerstört, dienten die Trümmer der Klosterruine dem

örtlichen Haus- und Straßenbau. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts konnte der „Neubau“

(die charakteristische Fassade, anstelle von Türmen, wurde erhalten) geweiht

und seiner ursprünglichen Bestimmung übergeben werden. Revitalisierung eines

Ortes des Glaubens.

Trierer

Wallfahrt

Ein

Wiesenrand unweit der Gemeinde Niederkail ist für heute mein „Campingplatz“.

Der Pächter schaut fragend aus seinem Suzuki Jeep heraus, lässt mich aber in

Ruhe, als ich ihm glaubhaft versichere: kein offenes Feuer, kein Müll, alleine

und morgen in aller Frühe wieder weg. Weit weniger zu beeinflussen ist der

Lärm der F 16 und anderer amerikanischer Kampfjets, die von der unmittelbar

benachbarten Airbase Spangdahlem aus zu Übungsflügen aufsteigen. Es gibt

jedoch die Vereinbarung, nachts nicht zu fliegen. Nicht wenige der hiesigen

Eifeler haben Beschäftigung rund um den Standort gefunden. So wird die jüngst

von der Bush - Regierung getroffene Entscheidung, die Truppenstärke in

Spangdahlem ( = Doppelort: Spang und Dahlem) zugunsten Rammsteins zu reduzieren,

wenig begeistert aufgenommen. Freude über den Abzug bleibt den Hippies

vorbehalten, erklärt mir ein Jogger, dessen Arbeitsplatz ebenfalls gefährdet

ist.

Der

Weiterweg durchs Salmtal könnte idyllischer nicht sein. In den Orten Bruck und

Dreis ist den sommerlichen Temperaturen entsprechende Stille eingekehrt.

Während keiner anderen Mittelgebirgstour in Deutschland bin ich übrigens so

leicht mit den Menschen ins Gespräch gekommen, wie in der Eifel. Annähernd

allen mit denen ich sprach, war der Karl – Kaufmann – Weg bekannt, nicht

wenige waren große Teile davon selbst schon gelaufen. Hier wird die gute

Einrichtung des Eifelvereins als Heimatsinn stiftende Institution sichtbar. Gilt

doch sonst beim Streckenwandern in der Regel der Satz: Frag nie einen

Einheimischen! Bekannt war der Weg auch wegen der jährlich stattfindenden

Pilgerfahrt von Blankenheim (Ahrtal – Quelle) nach Trier zur Grablege des

Apostels Matthias, des einzigen Apostelgrabs

nördlich der Alpen. Die Wallfahrer gehen innerhalb drei Tagen die rund 100 km

lange Strecke zum Teil auf dem „2er“: ohne Buße keine Vergebung. Matthias, des einzigen Apostelgrabs

nördlich der Alpen. Die Wallfahrer gehen innerhalb drei Tagen die rund 100 km

lange Strecke zum Teil auf dem „2er“: ohne Buße keine Vergebung.

Vergebung

ist immer von Nöten, beschließe aber dennoch meine herkömmliche

Etappeneinteilung beizubehalten und steuere als letztes Übernachtungsziel den

Ort Quint im Moseltal an. Zwischen der Salm und der Mosel liegt der Meulenwald,

den mein Weg ausschließlich auf Forststraßen durchzieht. Hier hätte eine

Korrektur, eine Streckenverlegung vier Meter rechts oder links in Wald hinein,

meine Füße ( und Augen) geschont. So beißt man sich halt durch den leider

unattraktiven Abschnitt. Vergebung

ist immer von Nöten, beschließe aber dennoch meine herkömmliche

Etappeneinteilung beizubehalten und steuere als letztes Übernachtungsziel den

Ort Quint im Moseltal an. Zwischen der Salm und der Mosel liegt der Meulenwald,

den mein Weg ausschließlich auf Forststraßen durchzieht. Hier hätte eine

Korrektur, eine Streckenverlegung vier Meter rechts oder links in Wald hinein,

meine Füße ( und Augen) geschont. So beißt man sich halt durch den leider

unattraktiven Abschnitt.

Das

erste Haus in Quint ist das des Försters, der meine Frage nach möglichem

Zeltplatz auf seiner Wiese sehr bestimmt ablehnt, sieht er in mir doch eher

einen Bruder der Landstraße. Erst nach gutem Zureden, überlässt er mir 5 qm.

Der

nächste Tag verspricht mit dem Moseltal erneut veränderte Blicke und

Landschaft. Zusammen mit dem linksführenden Moselhöhenweg läuft der Karl –

Kaufmann – Weg das auf und ab der Moselhöhen aus. Ehrang und Biewer bleiben

die einzigen Orte, bevor mich der Felsenpfad zum hochgelegenen Weißen Haus

(Gasthaus) und hinunter zur Moselbrücke führt. Bei der End- wie Anfangspunkt

anzeigenden Orientierungstafel am Beginn der Brücke, ohne die einer

Streckentour etwas wichtiges fehlte, bleibe ich länger stehen und lese:

Endpunkt auch des Josef-Schramm-Weges (Nr. 4) und des bekannten „6ers“ von

Aachen nach Trier.

Ein

Landstrich, in dem Wanderer vom Weg weg von Mitmenschen zum Frühstück nach

Hause eingeladen werden („Komm Jong, mach Dir en Käs-Schmier!“) will

wiederbesucht sein. Der „6er“ steht auf dem Programm 2005.

Erschienen

in "Wege und Ziele"

Zeitschrift des Vereins

Netzwerk

Weitwandern e.V. Ausgabe 15 - Dezember

2004

Wanderbedingungen

in Nordthüringen

Von

Dr. Lutz Heidemann

Bei

dem Stichwort „Wandern in Thüringen“ denken viele zuerst an den etwa 170 km

langen Rennsteig, den Höhenweg auf dem Thüringer Wald. Doch für Weitwanderer,

die etwas mehr Einsamkeit und vielseitigere Landschaft schätzen, gibt es als

reizvollere Alternative z. B. einen ebenfalls im Raum Eisenach beginnenden Weg,

der zuerst durch den Hainich führt, dann am Nordrand des Thüringer Beckens

entlanggeht und bei Heldrungen die Unstrut überquert. Dieser Nordrand wird

durch eine Kette immer schmaler werdender Bergrücken markiert. Zuletzt

wanderten man über die nur wenige hundert Meter breite Schmücke und den

Kalkrücken zwischen Eckartsberga und Bad Sulza und gelangten nach zehn Tagen zu

Ilm und Saale.

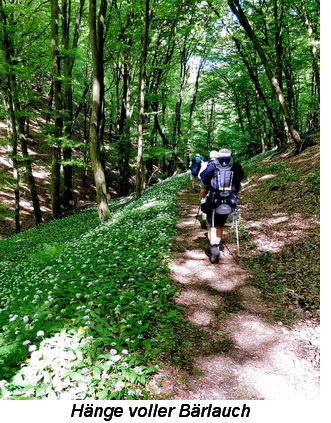

Meine

Frau und ich sind diese Strecke im Frühjahr 2000 gewandert. Das Ausgangsgebiet

für unsere kurzfristig vorbereitete Oster-Tour war der Hainich, ein

außergewöhnlich großer Buchenwald und aus diesem Grund seit Dezember 1997 zum

13. deutschen Nationalpark erklärt. Auch an den folgenden Tagen bestimmten

ausgedehnte Buchenbestände das Landschaftsbild, in der Finne trafen wir auch

Eichen an. Zu dieser Zeit waren die Bäume noch ohne Laub, aber der Waldboden

war voll von blühenden Busch-windröschen und Himmelschlüsselchen. Der

Bärlauch roch kräftig und Fachleute hätten Orchideen erkannt. Einmal fragten

wir zwei alte, uns entgegenkommende Männer nach einer gelbblühenden Pflanze

und hörten als Antwort, das seien „Antonisröschen“, im Hinterkopf hatte

ich den Namen Adonisröschen. Streckenweise wurden wir an blühenden Hecken

entlanggeführt; der Weg war dann von herabgefallenen Blüten wie weiß

gepudert. Viele Wege waren auch von Obstbäumen gesäumt; wir freuten uns über

Nachpflanzungen. Dezember 1997 zum

13. deutschen Nationalpark erklärt. Auch an den folgenden Tagen bestimmten

ausgedehnte Buchenbestände das Landschaftsbild, in der Finne trafen wir auch

Eichen an. Zu dieser Zeit waren die Bäume noch ohne Laub, aber der Waldboden

war voll von blühenden Busch-windröschen und Himmelschlüsselchen. Der

Bärlauch roch kräftig und Fachleute hätten Orchideen erkannt. Einmal fragten

wir zwei alte, uns entgegenkommende Männer nach einer gelbblühenden Pflanze

und hörten als Antwort, das seien „Antonisröschen“, im Hinterkopf hatte

ich den Namen Adonisröschen. Streckenweise wurden wir an blühenden Hecken

entlanggeführt; der Weg war dann von herabgefallenen Blüten wie weiß

gepudert. Viele Wege waren auch von Obstbäumen gesäumt; wir freuten uns über

Nachpflanzungen.

Die

Strecke war gut trassiert, d.h. abwechslungsreich geführt. Überwiegend war es

ein Kammweg. Es machte Spaß, entlag der Waldränder zu gehen. Reizvoll waren

die Ausblicke in das weite, leicht gewellte thüringische Becken. Auch die

Markierung war gut. Eher beobachteten wir ein Übermaß an Markierungen und

Schildchen, denn oft existierten Parallelführungen mit anderen Wanderwegen. Es

gab ausreichend Zu- und Abwege von der Hauptstrecke. Probleme mit der Markierung

gab es höchstens in geschlossenen Ortschaften.

Wir

durchquerten die ehemalige Freie Reichsstadt Mühlhausen, die Residenzstadt

Sondershausen, kleine Städte und Marktflecken, stattliche Dörfer und kamen an

mittelalterlichen Burgen und Klöstern vorbei. In Frankenhausen sahen wir uns in

dem „Panorama-Museum“ über der Stadt das 123 m mal 14 m messende Rundbild

an, das von dem Maler Werner Tübke mit wenigen Gehilfen bis 1987 fertiggestellt

wurde und auf dem er, ausgehend von der an dieser Stelle stattgefundenen

Metzelei im Bauernkrieg von 1525, ein vielfiguriges

„Welttheater“

des 16. Jahrhunderts gestaltet hat.

Thüringen

ist ein reizvolles Wanderland. Die von der DDR-Wirtschaft verursachten

Landschaftsschäden sind weniger stark als in den anderen Ländern. In den

Waldgebieten gab es große militärische Sperrgebiete, wo zwar Soldaten übten

und viel Munition verschossen, die heute noch im Boden stecken kann, wo sich

aber auch Pflanzen und Tiere gut entwickeln konnten. Der Naturpark Hainich ist

aus einem solchen Militärsperrbezirk entstanden. Erst an den Rändern von

Thüringen gibt es Überreste von Tagebauen und Halden vom Kali- oder

Uranbergbau. Bei den Orten waren wir immer wieder erstaunt und erfreut, wieviel

an alter Bausubstanz in den vergangenen Jahren gesichert und wiederhergerichtet

worden war. Viele Dörfer haben noch ihre alte Form bewahrt. Thüringen ist ein

Land der Klein- und Mittelstädte. Die Kleinstaaterei in Thüringen führte zu

vielen kleinen Residenzen. Nicht nur Weimar hatte einen „Musenhof“, z. B.

auch in Meiningen, Sondershausen oder Gera haben die Fürsten als Mäzene

gewirkt und oft die zu ihrer Zeit modernen Künstler unterstützt. Gespräche,

insbesondere in den Privatquartieren, gaben uns die Chance, etwas von der

Befindlichkeit der Menschen in Thüringen zu erfahren. weniger stark als in den anderen Ländern. In den

Waldgebieten gab es große militärische Sperrgebiete, wo zwar Soldaten übten

und viel Munition verschossen, die heute noch im Boden stecken kann, wo sich

aber auch Pflanzen und Tiere gut entwickeln konnten. Der Naturpark Hainich ist

aus einem solchen Militärsperrbezirk entstanden. Erst an den Rändern von

Thüringen gibt es Überreste von Tagebauen und Halden vom Kali- oder

Uranbergbau. Bei den Orten waren wir immer wieder erstaunt und erfreut, wieviel

an alter Bausubstanz in den vergangenen Jahren gesichert und wiederhergerichtet

worden war. Viele Dörfer haben noch ihre alte Form bewahrt. Thüringen ist ein

Land der Klein- und Mittelstädte. Die Kleinstaaterei in Thüringen führte zu

vielen kleinen Residenzen. Nicht nur Weimar hatte einen „Musenhof“, z. B.

auch in Meiningen, Sondershausen oder Gera haben die Fürsten als Mäzene

gewirkt und oft die zu ihrer Zeit modernen Künstler unterstützt. Gespräche,

insbesondere in den Privatquartieren, gaben uns die Chance, etwas von der

Befindlichkeit der Menschen in Thüringen zu erfahren.

Neben

dem eingangs erwähnten Rennsteig und der von uns begangenen Wegefolge in

Nordthüringen gibt es noch mehrere andere Hauptwanderwege. Sehr reizvoll stelle

ich mir den Weg auf den Saale- Höhen vor. Die Orte am Fluß haben alle einen

von der Geschichte geprägten Charakter: z. B. Saalfeld, Rudolstadt, Kahla,

Jena, Dornburg und Bad Kösen. Bei Naumburg mündet die Unstrut in die Saale und

auch dieser Fluß wird von einem Weitwanderweg begleitet. Am Nordrand von

Thüringen , z.T. wohl schon auf dem Gebiet von Sachsen-Anhalt verläuft der

Karstwanderweg mit einer, wie der Name andeutet, charakteristischen

Landschaftsstruktur und Pflanzenwelt.

In

dem Internet-Angebot von „ www.wanderbares.deutschland.de“ wird neben

dem altbekannten Rennsteig auch ein „Thüringenweg“ vorgestellt, der in 23

Etappen von Altenburg im Osten nach Creuzburg an der Werra reicht. Von der

Residenzstadt Altenburg werden die Wanderer nach Gera in die nächste

Residenzstadt geführt, gehen weiter über Thalbürgel mit seiner schönen

romanischen Klosterkirche nach Jena und Bad Berka. Auf dem Weg zum Thüringer

Wald wird Paulinzella mit der schönsten Kirchenruine Deutschlands gestreift,

dann geht der Weg am Fuß des Thüringer Waldes über Eisenach bis nahe an die

hessische Grenze bei Creuzburg an der Werra. Viel Vergnügen bei dieser

Wanderung! - Ein weiteres Wegeangebot aus dem „wanderbarem Deutschland“ ist

der Saale- Orla- Weg, ein Rundkurs in 23 Etappen. Dieser Weg könnte zur

Vernetzung mit anderen Langstreckenwegen benutzt werden. Als „Fortschritt“

sei registriert, daß die jüngste Fassung für jeden Weg eine Übersicht über

den Asphaltanteil an den Gesamtstrecken enthält. Um eine großräumige

Routenplanung betreiben zu können, wäre es wünschenswert, wenn es eine

Übersichtskarte z. B. im Maßstab 1: 500.000 über die Thüringer

Fernwanderwege gäbe. weiter über Thalbürgel mit seiner schönen

romanischen Klosterkirche nach Jena und Bad Berka. Auf dem Weg zum Thüringer

Wald wird Paulinzella mit der schönsten Kirchenruine Deutschlands gestreift,

dann geht der Weg am Fuß des Thüringer Waldes über Eisenach bis nahe an die

hessische Grenze bei Creuzburg an der Werra. Viel Vergnügen bei dieser

Wanderung! - Ein weiteres Wegeangebot aus dem „wanderbarem Deutschland“ ist

der Saale- Orla- Weg, ein Rundkurs in 23 Etappen. Dieser Weg könnte zur

Vernetzung mit anderen Langstreckenwegen benutzt werden. Als „Fortschritt“

sei registriert, daß die jüngste Fassung für jeden Weg eine Übersicht über

den Asphaltanteil an den Gesamtstrecken enthält. Um eine großräumige

Routenplanung betreiben zu können, wäre es wünschenswert, wenn es eine

Übersichtskarte z. B. im Maßstab 1: 500.000 über die Thüringer

Fernwanderwege gäbe.

Für

die Wege und ihre Markierungen engagieren sich in Thüringen die Mitglieder

vieler örtlicher Vereine. Nach der Wende wurden die alten Wander- und

Gebirgsvereine wiedergegründet. Da gab es räumliche Überschneidungen. Der

Rennsteigverein deckt nur den Kern des Thüringer Waldes ab. Hinzu kamen der

1880 gegründete Thüringerwaldverein und der Thüringer Gebirgs- und

Wanderverein. Nun haben die deutschen Vereine die Tradition, sich an „ihren“

Gebirgen und nicht an politisch-administrativen Grenzen zu orientieren. Das

erschwert z. B. die Kooperation mit staatlichen Organen oder

Fremdenverkehrsverbänden. Deshalb haben sich die Thüringer Vereine seit

einiger Zeit mit den angrenzenden Gebirgsvereinen unter dem Dach eines „Landesverbandes

Thüringen“ zusammengeschlossen. Die Struktur dieses Verbandes läßt sich auf

ihrer Homepage unter www.wanderverband-thueringen.de nachvollziehen. Es scheint

aber auch unterschiedliche Trägerschaften für die Wege zu geben, was sich auf

die Markierung und „Bewerbung“ auswirken wird. Der Saale- Orla- Weg

untersteht z. B. dem Landratsamt des Saale- Orla- Kreises, der Rennsteig dem

oben genannten Landesverband Thüringen. So tritt im Internet als Partner für

den Saale- Orla- Kreis der „Fremdenverkehrsverband Thüringer Schiefergebirge/

Obere Saale“ auf. Bei den dort unter „Gastgeber“ auftretenden Hotels

fehlen die Ortsangaben... Es wäre sinnvoll, wenn die Internet-Seiten von „Neutralen“

gegengelesen würden. „Fremdenverkehrsverband Thüringer Schiefergebirge/

Obere Saale“ auf. Bei den dort unter „Gastgeber“ auftretenden Hotels

fehlen die Ortsangaben... Es wäre sinnvoll, wenn die Internet-Seiten von „Neutralen“

gegengelesen würden.

Die

Wegevielfalt in Thüringen ist groß. Wir bemerkten das bei unserer Wanderung.

Der Nationalpark Hainich hat ein eigenes Wegesystem mit „niedlichen“

Symbolschildchen. Der über den Kamm verlaufende Weg heißt Rennstieg, eine

Verwechslungsgefahr mit dem Rennsteig ist vorprogrammiert. Anschließend

benutzten wir bis Bad Frankenhausen den schon 1930 eingerichteten Barbarossaweg.

Träger dieses von Korbach bis zum Kyffhäuser reichenden Weges ist der

Hessisch-Waldeckische Gebirgs- und Heimatverein. Dann folgten wir dem

Dün-Hainleite-Weg. Zur Orientierung benutzten wir anfangs die über den Hainich

bei ARTIFEX Langensalza herausgekommene Freizeitkarte Nr. 2; (dieser Verlag

macht auch Karten über das mittlere Thüringen). Später griffen wir auf die

ausgezeichneten Karten M. 1: 50.000 des Landesvermessungsamtes zurück, die wir

in Buchhandlungen, z. B. in Mülhausen, kauften. Da wir zum Schluß auf der

Grenze zu Sachsen-Anhalt wanderten, reichten diese Karten nicht weiter; gute

Hilfe leistete das Faltblatt mit Wander-Karte 1: 75.000 „Untere IImaue“

(herausgegeben von der Stadtverwaltung Bad Sulza), das z. B. die

Wegeverbindungen bis nach Dornburg mit seinen interessanten Schlössern

enthielt. Damit hätte man auch entlang der Ilm bis Weimar oder über Bad Kösen

nach Naumburg gelangen können.

Als

wir im Jahr 2000 wanderten, bekamen wir sehr umfangreiches Material für die

Übernachtungen von dem Tourismus Service Center. Das gibt es so nicht mehr, es

hat eine Nachfolge in der „Thüringer Tourismus GmbH“, Weimarische Straße

43, 99099 Erfurt Tel: 0361/ 37420 gefunden. In der entsprechenden Homepage „ www.thueringen-tourismus.de“

hatte ich Schwierigkeiten, Informationen zu Übernachtungsmöglichkeiten auf

Ortsebene zu finden.

Für

diejenigen, die unsere Wanderung vom Jahr 2000 nachvollziehen wollen, sind

nachfolgend unsere Etappen und Unterkünfte aufgelistet. Der Ausgangspunkt

unserer Route und der Platz, wo wir das Auto stehengelassen hatten, war der

Ortsteil Hütscheroda in der Gemeinde Behringen in der weiteren Umgebung von

Eisenach, dort Übernachtung im Hotel Zum Herrenhaus Tel.: 036254/7200

1.

Tag bis Mihla 20 km,

dort Übernachtung im Hotel Graues Schloß (Tel.: 036924/42272)

2.

Tag bis Mühlhausen 22km,

dort gibt es viele Hotels

3.

Tag bis Holzthaleben 28 km,

Übernachtung in einem Privatzimmer

4.

Tag bis Sondershausen 31 km,

dort gibt es viele Hotels

5.

Tag bis Bad Frankenhausen 29km,

dort gibt es viele Hotels,

Übern.: Hotel Thüringer Hof Tel.: 034671/51010

6.

Tag bis Heldrungen 28 km,

Übernachtung in einem Privatzimmer

7.

Tag bis Rastenberg 28 km,

Übernachtung bei Privatzimmervermieter:

Greisler, Tel.: 036377/80391

8.

Tag bis Bad Sulza 27 km, dort gibt es viele Hotels

9.

Tag Wanderung bis zu den Dornburger Schlössern 12 km, Bahnfahrt

zu- rück nach Langensalza, dort Übernachtung, es gibt mehrere Hotels

10.Tag

Wanderung bis Hütscheroda 20 km

Erschienen

in "Mitteilungsblatt"

Zeitschrift des Vereins

Netzwerk

Weitwandern e.V. Ausgabe 13 - April 2004

Der

König - Ludwig - Weg

auch

Luggi-Weg oder Postweg (?!) genannt

Von

Günther Krämer

Seit

1977 ist dieser Weg als Weitwanderweg ausgeschildert und führt in mehreren

Varianten vom Gedenkkreuz im Starnberger See nach Füssen. Die Beschilderung ist

nicht immer gut. Bei der Routenwahl hilft manchmal Intuition, aber auf alle

Fälle immer die richtige Karte, und einmal war sogar der Kompass von Nutzen!

Ein solches Schilderchaos wie hier im Alpenvorland haben wir selten gesehen.

Wann kommt denn endlich auch in Deutschland die einheitliche

Wanderwegbeschilderung, die das Wandern in der Schweiz, in Tschechien und in der

Slowakei zum unschwierigen Vergnügen macht?

Einen

guten Führer gibt es im Moment nicht. Folgende Wanderkarten 1 : 50 000 des

Bayerischen Landesvermessungsamtes sind unerlässlich: UKL 1 Ammersee -

Starnberger See und Umgebung, UKL 3 Pfaffenwinkel - Staffelsee und Umgebung, UKL

10 Füssen und Umgebung.

Der

Luggi-Weg ist ein idealer Winter-Wanderweg: Wanderer werden nicht von Radlern

bedroht, Bäume ohne Laub lassen Durchblicke zu - z.B. auf die Villen am

Starnberger See -, die im Sommer nicht möglich sind, es gibt kaum

Quartierprobleme, die meisten Wege sind vom Schnee geräumt oder der Schnee ist

nach kurzer Zeit festgetreten. Die manchmal nicht vorhersehbaren

Schneeverhältnisse erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und dennoch eine

exakte Planung der Route mit relativ kurzen Tagesetappen. Die Gesamtlänge

beträgt ungefähr 115 km.

Ach

so, warum Postweg? Ganz einfach: Entlang des Weges laden täglich Gasthäuser

zur Post zum Schlemmen und Übernachten ein!

Hier

die Beschreibung des Luggi-Wegs, erwandert vom 29.12.2003 bis zum 3.1.2004.

Unser

Winter-Luggi-Weg (Postweg)

1.

Tag, 29.12.2003

Anfahrt

mit der Bahn über München, dann S-Bahn S6 nach Starnberg, von dort mit Bus 975

Richtung Wolfratshausen bis zur Haltestelle Berg, Grafstraße. Hier gleich eine

außergewöhnlich gute Mittagsrast im Geburtshaus des Dichters Oskar Maria Graf

(Oskar-Maria-Graf-Stüberl, 08151-51688, Ruhetag Di u. Mi). Grafstraße -

Wittelsbacherstraße, links auf dem Fußweg zur Votivkapelle und runter zum See,

wo das Gedenkkreuz im Wasser steht. Auf demselben Weg zurück, vorbei am Schloss

Berg und auf dem Uferweg entlang der Villen und der Fischerhäuser nach

Starnberg. Auf der Söckinger Straße stadtauswärts, links ab in die

romantische Maisinger Schlucht. Am Ortsanfang von Maising kurz rechts (Straße),

dann links auf dem Mühlleitenweg nach Pöcking zum stilvollen Gasthof zur Post

(www.posthotel-poecking.de) . Geburtshaus des Dichters Oskar Maria Graf

(Oskar-Maria-Graf-Stüberl, 08151-51688, Ruhetag Di u. Mi). Grafstraße -

Wittelsbacherstraße, links auf dem Fußweg zur Votivkapelle und runter zum See,

wo das Gedenkkreuz im Wasser steht. Auf demselben Weg zurück, vorbei am Schloss

Berg und auf dem Uferweg entlang der Villen und der Fischerhäuser nach

Starnberg. Auf der Söckinger Straße stadtauswärts, links ab in die

romantische Maisinger Schlucht. Am Ortsanfang von Maising kurz rechts (Straße),

dann links auf dem Mühlleitenweg nach Pöcking zum stilvollen Gasthof zur Post

(www.posthotel-poecking.de) .

2.

Tag, 30.12.2003

Auf

der Nebenstraße geht es zunächst Richtung Aschering , kurz vor dem Wald rechts

auf den Feldweg Richtung Maisinger See, unter der B2 durch, im Wald dann links,

durch das kleine Moor nach Aschering. Ab jetzt ist der Weg nach Andechs gut

ausgeschildert: Durch den Wald beim Eßsee, wo Konrad Lorenz seine Forschungen

betrieben hat, am Barockgefängnis Rothenfeld vorbei, beim Parkplatz über die

Staatsstraße, kurz durch den Wald und auf dem Kreuzweg an der Friedenskapelle

vorbei zum Kloster Andechs. Eigentlich wäre hier eine ausgiebige Einkehr

angesagt gewesen, aber Busse, Menschenmassen und deren "feiner Duft"

in den Klosterbräustuben haben uns vertrieben, der Klostergasthof war

überfüllt und ein anderes geöffnetes Gasthaus gab es nicht. Also weiter,

vorbei am Forschungsinstitut von Irenäus Eibl-Eibesfeldt, hier links ab

Richtung Weilheim und am Waldrand (Parkplatz) auf einem aussichtsreichen

Traumpfad - es gibt ausreichend Rastbänke - durch Wald und Weidelandschaft,

vorbei an der Hartkapelle, der Waldkapelle Moritz von Schwinds, nach Pähl, wo

am Ortsende (Straßenkreuzung) im Gasthaus zur Neuen Post (die Alte Post, heute

Silberner Floh, in der Ortsmitte ist nur abends geöffnet), wo Glühwein

angesagt ist. Nach den letzten Häusern links auf den Feldweg und gleich wieder

rechts straßenparallel bis zur Ammer, die wir auf der Straßenbrücke

überqueren. Auf den Wiesen neben der Straße kommen wir bequem nach Raisting,

wo schon der Ballon der Erdfunkstelle der Telekom grüßt. Der bezeichnete

Luggiweg macht einen großen südlichen Umweg. Im Winter kann man querfeldein

und über Wiesen gehen! In Raisting logieren wir fürstlich im Gasthof zur Post

(www.post-raisting.de)! querfeldein

und über Wiesen gehen! In Raisting logieren wir fürstlich im Gasthof zur Post

(www.post-raisting.de)!

3.

Tag, 31.12.2003

Es

schneit heute nur einmal, aber das ohne Unterlass! Am Gasthof links auf dem

Sträßchen nach Stillern und im Tal noch etwa 1,5 km weiter, bis der Luggiweg

rechts durch den Wald nach Wessobrunn hochführt. Die 1200-jährige Tassilolinde

steht links unten in der Talsenke, das Kloster ist im Winter leider nur

nachmittags um 15 Uhr zu besichtigen, aber das Barockkirchlein und der

romanische Glockenturm sind ja auch etwas. Und dann gibt es einen Gasthof zur

Post (08809-208), wo man sehr gut einkehren kann. Vorbei an alten Bauernhöfen,

deren Geschichte auf Tafeln erklärt wird - so findet man auch das Geburtshaus

der Brüder Johann Baptist (Maler) und Dominikus (Baumeister) Zimmermann, der

bedeutendsten Rokokokünstler, - gehen wir steil ins Schlittbachtal hinunter

und genauso steil wieder hoch, bis wir über Pürschlehen, Guggenberg und St.

Leonhard den Weiler Linden mit seiner uralten Linde und dem darin eingelassenen

Marienbild erreichen. Über den Schwabhof geht es in den großen Wald, lange

geradeaus, dann links nach Hohenpeißenberg (den Berg sparen wir uns, da wir

sowieso nichts sehen können). Ewig lang latschen wir die Hauptstraße entlang,

an der Sparkasse dann rechts die Bahnhofstraße hinunter zum

"Bahnhof", von wo stündlich um .38 Uhr ein Zug nach Schongau fährt.

Da die "Alte Post" geschlossen hat, nächtigen wir in der "Blauen

Traube" (www.hotel-blaue-traube.de) und feiern Silvester in "Schauga",

wie Schongau im Dialekt heißt.

4.

Tag, 1.1.2004

Mit

dem Zug (stündlich um .02) fahren wir nach Peiting Ost, am Bahnhof rechts bis

zur Kreuzung, hier links, dann in die Zugspitzstraße, immer dem k nach, vorbei

an der großen Spanplattenfabrik, unter der B472 durch bis zum Parkplatz am

Waldrand oberhalb der Ammerschlucht. Hier rechts in den Wald. Wir sind die

ersten nach dem Neuschnee, und entsprechend anstrengend ist das Spuren im

Neuschnee. Aber der schöne Weg entschädigt für alle Mühen: Hangquellen,

Kalktuffbildungen in allen Formen und Stadien, Baumgestalten, Ausblicke ins tief

eingeschnittene Tal, Brücklein, Treppen, Felsen ... Ohne Stöcke wäre dieser

Weg gefährlich! Dann sind wir unten an der Ammer, die dieses Naturwunder

geschaffen hat. Bald führt der Weg steil rechts hoch, vorbei am Hof

Schweinberg, kurz darauf links an den Waldrand und hier immer an der Hangkante

unter dem weit ausladenden Dach der Bäume , kurz abwärts, zwischen zwei

Fischteichen hindurch, kurz hoch, durch ein halb verfallenes Tor - und wir

stehen im Hof des Klosters Rottenbuch. Die Rokokokirche ist eine Überraschung,

vor allem was die Größe der Kirche und den Reichtum der Ausstattung anbelangt.

Gleich daneben Einkehr im Gasthaus zum Koch (08867-921195). Danach queren wir

die B23 und gehen gleich schräg links durch den Ort, über Solder und Kreitfilz

zur Straße, der wir nach Wildsteig folgen. Nach der obligatorischen

Barockkirche stürmen wir auf den Rat der Haushälterin des Pfarrers den Gasthof

zur Post (franz.bertl@t-online.de, 08867-221) mit ausgezeichneter

bayerischer Spezialitätenküche und schönen Zimmern. Der Abend bietet uns

Einblicke in das oberbayerische Wirtshausleben, verschönt durch den harten Kern

der Musikkapelle Wildsteig. Neuschnee, und entsprechend anstrengend ist das Spuren im

Neuschnee. Aber der schöne Weg entschädigt für alle Mühen: Hangquellen,

Kalktuffbildungen in allen Formen und Stadien, Baumgestalten, Ausblicke ins tief

eingeschnittene Tal, Brücklein, Treppen, Felsen ... Ohne Stöcke wäre dieser

Weg gefährlich! Dann sind wir unten an der Ammer, die dieses Naturwunder

geschaffen hat. Bald führt der Weg steil rechts hoch, vorbei am Hof

Schweinberg, kurz darauf links an den Waldrand und hier immer an der Hangkante

unter dem weit ausladenden Dach der Bäume , kurz abwärts, zwischen zwei

Fischteichen hindurch, kurz hoch, durch ein halb verfallenes Tor - und wir

stehen im Hof des Klosters Rottenbuch. Die Rokokokirche ist eine Überraschung,

vor allem was die Größe der Kirche und den Reichtum der Ausstattung anbelangt.

Gleich daneben Einkehr im Gasthaus zum Koch (08867-921195). Danach queren wir

die B23 und gehen gleich schräg links durch den Ort, über Solder und Kreitfilz

zur Straße, der wir nach Wildsteig folgen. Nach der obligatorischen

Barockkirche stürmen wir auf den Rat der Haushälterin des Pfarrers den Gasthof

zur Post (franz.bertl@t-online.de, 08867-221) mit ausgezeichneter

bayerischer Spezialitätenküche und schönen Zimmern. Der Abend bietet uns

Einblicke in das oberbayerische Wirtshausleben, verschönt durch den harten Kern

der Musikkapelle Wildsteig.

5.

Tag, 2.1.2004

Wir

folgen dem Wiesweg über Schwarzenbach zur Wieskirche, treffen dort den

Wildsteiger Pfarrer und seine Haushälterin, ertragen den Touristenrummel,

setzen unseren wunderschönen Weg durch die tief verschneite Winterlandschaft

fort über die Höfe Resle und Schober, biegen vor Oberreithen links ab, nach

der Überquerung der Trauchgauer Ach wieder rechts, am Keltenberg Hainzenbichl

vorbei - und schon weist uns ein Schild nach links (600 m) hoch zur Trauchgauer

Almstube (08368-348, Mo Ruhetag), die uns von der Musikkapelle Wildsteig

wärmstens zur Einkehr empfohlen wurde, zu Recht, wie wir feststellen: Die

Portionen sind doppelt so groß wie normal, und das bei guter Qualität. Wieder

runter zum Luggiweg, nach Trauchgau hinein, vor der Kirche links ab auf den

Feldweg, der an der Talstation des Skilifts Halblech vorbeiführt, weiter zum

Bruckschmid und nach Buching, wo wir noch Zeit haben, Bekannte zu besuchen.

Quartier finden wir im Hotel Bannwaldsee (www.bannwaldseehotel.de) .

Buching, wo wir noch Zeit haben, Bekannte zu besuchen.

Quartier finden wir im Hotel Bannwaldsee (www.bannwaldseehotel.de) .

6.

Tag, 3.1.2004

Geräumte

Feldwege führen uns parallel zur B17, teils weiter entfernt, teils zwischen

Bannwaldsee und Straße zum Campingplatz Bannwaldsee. Nach dem Campingplatz

gehen wir rechts am Zaun entlang bis zum Bach, hier wieder links am Bach

entlang, bis wir bei Mühlberg die B17 und die Mühlberger Ach überqueren. Am

Lußbach entlang gehen wir nach Hohenschwangau. Der Aufstieg durch die

Pöllatschlucht ist leider gesperrt, so gehen wir vom Parkplatz vor dem

Sportplatz aus hinauf nach Neuschwanstein, ergötzen uns an der Vielfalt der

Menschen und ihrer Bekleidung - der Gipfel war eine Japanerin in Stöckelschuhen

im Schnee! Einkehr im Schlossrestaurant Neuschwanstein (08362-81110).

Anschließend auf dem Fahrweg runter und rüber zum Schloss Hohenschwangau. Auf

dem Sattel auf halbem Weg zum Schloss Hohenschwangau links ab und auf dem sehr

schönen Alpenrosenweg hoch über dem Schwansee zum Lechfall oder direkt nach

Füssen. Mit der Bahn erfolgt die Rückfahrt nach/über Augsburg oder München.

Für Westdeutsche und Baden-Württemberger ist die Rückfahrt mit dem Bus zum

Bahnhof Pfronten-Ried und weiter über Kempten und Ulm kostengünstiger und

schneller.

Erschienen

in "Mitteilungsblatt"

Zeitschrift des Vereins

Netzwerk

Weitwandern e.V. Ausgabe 13 - April

2004

Themenwanderweg

Kultur

Gewandert

von Willi und Helga Großkopf, Stuttgart,

vom

17. bis 20. September 2002

Dieser

Wanderweg wurde im unteren Bayerischen Wald vor etwa 2 Jahren von den

Haidelgemeinden Hunterschmiedung, Grainet, Philippsreut, Haidmühle und

Neureichenau neu eingerichtet und verläuft in der Ungebung der Bayerwaldberge

„Dreisessel“ und „Haidel“. Seine Gesamtlänge beträgt 130 km, dabei

sind jedoch mehrere Rundwanderwege eingerechnet, die man aber nicht alle

unbedingt gehen muß, sondern man kann auch eine große Ringtour mit weniger

Kilometern wandern.

Mit

„Kultur“ sind in diesem ländlichen Gebiet – das zwar mit viel Wald, aber

nie mit Reichtümern gesegnet war – Bildstöcke (Marterln), Kapellen und

Dorfkirchen gemeint, die man am Wege findet. Abgesehen davon kann man als

Wanderer vor allem die schöne Landschaft des Bayerischen Waldes eingehend

kennen lernen.

Dieser

Weg ist von Dr. med. Peter Dillinger, Freyung, in einem Taschenbuch beschrieben

und schön bebildert worden; darin sind auch Landschaftsbeschreibungen und

Geschichtsdaten angegeben, sowie Wegeskizzen gezeichnet, die aber nicht sehr

detailliert sind. Der Herausgeber dieses Büchleins ist die ARGE Haidelgemeinden,

Rathaus – Obere Hauptstr. 21, 94143 Grainet, Tel.: 08585/9600-30. Der

Ansprechpartner ist dort Herr Fuchs. Eine spezielle Wanderkarte mit

eingezeichnetem Wegverlauf gab es leider noch nicht und so haben wir uns auf die

Markierung (weiß-violettes Quadrat mit Kirchturm) und auf eine erhältliche,

regionale Fritsch-Wanderkarte verlassen. Soviel zu den Vorbereitungen. haben wir uns auf die

Markierung (weiß-violettes Quadrat mit Kirchturm) und auf eine erhältliche,

regionale Fritsch-Wanderkarte verlassen. Soviel zu den Vorbereitungen.

Unsere

Wanderung begann in Haidmühle und wir wollten im Uhrzeigersinn die o.g.

Haidelgemeinden erreichen. Schon in Neureichenau mussten wir aber feststellen,

dass die Markierung dort aufhörte; dies wurde uns auch vom dortigen

Fremdenverkehrsbüro bestätigt. Zuständig für die Markierung sind die

beteiligten Gemeinden, jedoch nicht alle haben sie schon vorgenommen.

Wir

änderten deshalb unsere Tour und gingen nicht –wie geplant- über Gsenget,

Klafferstraß usw., sondern marschierten in Richtung Grainet. Im weiteren

Wegverlauf mussten wir wiederholt feststellen, dass die Markierung lückenhaft

war oder z.T. ganz fehlte; relativ gut war sie in den Ortsbereichen Haidmühle,

Altreichenau, Gschwendet, Herzogsreut und Philippsreut. Wir haben uns also an

deren, örtlichen Markierungen unserer Regionalwanderkarte orientiert und uns

den Weg gesucht; dadurch bekam der Untertitel „Spurensuche“ des Wanderwegs

eine zusätzliche Bedeutung!

Unsere

Route führte uns also von Haidmühle über Neureichenau, Altreichenau, Grainet,

Herzogsreut, Philippsreut und wieder zum Ausgangspunkt zurück. Diese Strecke

beträgt etwa 60 km und umfasst die Hälfte des Gesamtweges.

Der

Weg führte uns durch ausgedehnte, stille Wälder und immer wieder zu

Aussichtspunkten auf die schöne Hügellandschaft des Bayerischen Waldgebirges.

Wir sahen verlassene Dorfplätze am Säumerweg „Goldener Steig“ nach Böhmen

wie Schwendreut und Leopoldsreut, die erst Mitte des vorletzten Jahrhunderts von

den Bewohnern aufgegeben wurden und wo jetzt noch eine neu renovierte Kapelle

bzw. Kirche steht. Man fragt sich nachdenklich, wie die Leute dort in der rauen

Waldlandschaft in über 1000 m Höhe ihr karges Dasein gefristet haben? haben?

Wir

selbst konnten uns an der typischen „Bayerischen Waldesruh“ erfreuen.

Anzumerken

ist noch, dass insgesamt nur mäßige Anstiege zu bewältigen waren.Da wir auch

mit dem Wetter Glück hatten, war es schlussendlich eine schöne Wanderung.

Wermutstropfen

waren nur die lückenhafte Markierung, die fehlende spezielle Wanderkarte, sowie

die häufig geschotterten Waldwege bzw. asphaltierten Sträßchen.

Unterkünfte

waren um diese Jahreszeit in allen Orten zu bekommen und wir konnten sie aus dem

jeweiligen Ferienangeboten aussuchen. Besonders empfehlen möchten wir

diesbezüglich:

Pension

Kollern, Obere Hauptstr. 3, 94143 Grainet, Tel.: 08585/259 und Restaurant

Forellenhof, Fam. Schrottenbaum, Hauptstr. 27, 94158 Philippsreut, Tel.:

08550/1338.

Nach

unserer Rückkehr haben wir Herrn Fuchs von der ARGE in Grainet telefonisch

über unsere Erlebnisse – insbesondere die Markierungslücken – informiert.

Er sagte zu, dies bei den zuständigen Gemeinden zu reklamieren und überraschte

uns mit der Neuigkeit, dass soeben die spezielle Wanderkarte für diesen Weg

herausgekommen ist, die er uns auch sofort zuschickte.

Die

Karte heißt:

Offizielle

Wanderkarte 1: 50.000, 1. Auflage Landkreis Freyung – Grafenau, € 6,55

Herausgeber:

Studio für Landkartentechnik, Dipl.-Ing. Detlev Maiwald,

Gutenbergring

36, 22848 Norderstedt, Tel.: 040/5324046.

Diese

Karte kann man auch unter der o.g. Adresse von der ARGE in Grainet erwerben.

Damit

ausgestattet kann der interessierte Wanderer einzelne Rundwege oder die große

Rundtour des „Themenwanderwegs Kultur“ selbst auswählen und leichter

finden, und wir können diesen Weg jetzt ohne Einschränkung empfehlen.

Erschienen

in "Mitteilungsblatt"

Zeitschrift des Vereins

Netzwerk

Weitwandern e.V. Ausgabe 11 - August

2003

Runde

Hauptstadt -

66

Seen erwandert man auf einem Weg um Berlin herum

Von

Dr. Roland H. Knauer

Die

Sonne funkelt zwischen im Wasser modernden Baumstümpfen. Vertrocknetes Schilf

wiegt sich raschelnd im Wind, der sanft durch die Bäume streicht. Viele

Spaziergänger schlendern auf sandigem Weg an diesem Idyll vorbei, an einem

Forsthaus mit Gastwirtschaft auf einer Lichtung findet sich kein freier Tisch

mehr. Später aber verlieren sich an diesem Feiertag die Menschenmassen und der

Weg zu den 66 Seen rund um Berlin wird wieder so einsam, wie er meist ist. Von

einem See ist allerdings vorerst auf der Etappe zwischen Birkenwerder und

Wandlitz im Norden der Bundeshauptstadt nichts zu sehen. Der Sumpf wird vom Bach

Briese abgelöst, der sich zwischen glatten Buchenstämmen durchschlängelt.

Enten schwimmen auf dem Wasser, Kolkraben rufen über den Kronen.

Abgesehen

von den vielen Menschen, die man an wenigen Stellen wie in der

Weltkulturerbe-Stadt Potsdam trifft, vergisst der Wanderer auf diesem Rundweg

rund um Berlin sehr schnell, dass er sich nur wenige Kilometer außerhalb der

einzigen Metropole Deutschlands befindet.

In

vierzehn Etappen führt dieser Weg einmal um die Bundeshauptstadt und zeigt dem

Wanderer so ungefähr alle Landschaften, die das Land Brandenburg zu bieten hat:

Märkische Heide und märkischer Sand, dunkle Kiefernwälder, uralte Eichen,

Birkenalleen, Sümpfe, Wiesen und Äcker. Mit ein wenig Glück sichtet man

Spechte, Eichelhäher, Bussarde, Milane, Falken, Haubentaucher und Graureiher.

Im Frühjahr und Sommer klappern die Störche in der Mark Brandenburg und

während des Vogelzugs im Frühjahr und Herbst rasten Wildgänse und Kraniche in

und an den Seen.

Soviel

Natur vermutet kaum jemand in der unmittelbaren Umgebung einer Millionenstadt.

Durch die deutsche Teilung aber ging die Verstädterung des Umlandes an Berlin

mit wenigen Ausnahmen weitgehend vorbei. Im Gegenteil, in manchen Dörfern

scheint die Zeit bereits vor hundert Jahren stehen geblieben. Der Wanderer

taucht in eine Vergangenheit, in der irgendwo zwischen deutschem Reich und DDR

die Uhr stehen geblieben ist. Bröckelnder Putz an mancher braunen Fassade gibt

so manchem Dorf eine Würde, die andernorts längst Wettbewerben unter dem Motto

„Unser Dorf muss schöner werden" geopfert wurde.

Ganz

eigen wirkt zum Beispiel Wandlitz: Obwohl der abgeschottete Wohnbezirk der

DDR-Größen „Waldsiedlung Wandlitz" ein ganzes Stück abseits der

Wanderung liegt und längst in eine Reha-Klinik umgewandelt wurde, atmet das

Seeufer vielleicht am deutlichsten die Atmosphäre, die nach der Wende in den

östlichen Bundesländern das Klima bestimmt. Datschen neben einfachen Ein- und

Zweifamilienhäusern im althergebrachten Braunputz wechseln sich mit pompösen

Prunkvillen, die anscheinend besser mit Alarmanlagen gesichert sind als die

legendären US-Goldreserven in Fort Knox. Und zwischen diesen Vermögensanlagen

auf Seegrundstück blättert der Putz von den Häusern der Alteingesessenen. gesichert sind als die

legendären US-Goldreserven in Fort Knox. Und zwischen diesen Vermögensanlagen

auf Seegrundstück blättert der Putz von den Häusern der Alteingesessenen.

Samt

dem Bahnhofs-Ensemble im Bauhausstil ist Wandlitz eine Sehenswürdigkeit, die

der Wanderer so quasi am Wegesrand einfach „mitnimmt".

Niemand

wird übrigens die 14 Etappen rund um Berlin in einer Tour unter die

Wanderstiefel nehmen. Sind doch alle Ausgangs- und Endpunkte der einzelnen

Wegstrecken selten im Zweistundentakt, meist aber im Stunden- oder gar im

Zehn-Minuten-Takt mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Wer auf

Dienstreise in Berlin ein Wochenende anhängt, kann also leicht die eine oder

andere Etappe zwischen den 66 Seen genießen und dabei eine Gegend kennen

lernen, die in Deutschland einmalig ist.

Offizieller

Startpunkt für die 373 Kilometer lange Rundwanderung ist der Touristenrummel

Potsdams um die Schlösser Sanssouci und Cecilienhof. Bald aber erreicht man aus

der quirlig-behäbigen Hauptstadt des Bundeslandes Brandenburg die Einsamkeit

der Mark Brandenburg - und hat bereits die ersten fünf Seen nach einer halben

Etappe fotografiert. Wie der Name es bereits andeutet, geben vor allem die

Gewässer der 66-Seen-Wanderung ihren besonderen Reiz. Dorfteiche und

Fischweiher sind dabei noch gar nicht mit gezählt. Vom Entwässerungsgraben bis

zum Kanal für große Schiffe reicht die Palette der künstlichen Gewässer, an

denen man entlang schlendert. Stundenlang folgt man Bächen wie der Briese oder

der behäbigen Havel.

Je

nach Wochentag flitzen Sportboote oder tuckern schwere Lastkähne über das

glatte Wasser, immer wieder schreckt der Wanderer Enten auf. Hohe Pappeln

spiegeln sich im glatten Wasser, der Wind rauscht durch das Herbstlaub,

übertönt aber nicht das Gezwitscher der Vögel. Manchmal endet der Weg in

gigantischen Sand- oder Schutthaufen - ein Zeichen für die lebhafte

Baukonjunktur im Umland von Berlin. Nur mit Mühe und geschickten

Balance-Übungen am Ufer eines Kanals kommt man weiter, stößt aber bald wieder

auf den alten Weg. Der wiederum ist manchmal eher wild und verwachsen als

romantisch und bequem. Aber meist ist es ein gemütliches Wandern zu den 66

Seen.

Sattrot

spiegelt sich dann wieder das Herbstlaub in einem der unzähligen Gewässer, an

denen der Wanderer vorbei kommt. Einsame Häuschen ducken sich unter dem Laub

ans Ufer. Dann taucht der Pfad wieder in einen der typischen Mischwälder ein,

in denen sich Eichen, Buchen, Birken und Kiefern der Sonne entgegen strecken.

Ein schneeweißer Schwan treibt einsam über fast schwarzes Wasser, am Ufer

zittern Angler frierend im kalten Herbstwind. Die seltenen Krebsscheren strecken

ihre Agaven-ähnlichen Blätter unter Wasser dem Licht entgegen, Schafe weiden

daneben auf einer kargen, märkischen Wiese. Und in der Ferne blinkt schon das

Wasser des nächsten der 66 Seen.

Erschienen

in "Mitteilungsblatt"

Zeitschrift des Vereins

Netzwerk

Weitwandern e.V. Ausgabe 10 - April

2003

Wanderbericht

- Der Europäische Ferwanderweg 9

in

Mecklenburg-Vorpommern - Ein Flop!

Die

Verantwortlichen vor Ort favorisieren die Radfahrer.

Von

Lutz Heidemann

Seit

einigen Jahren weist die Deutsche Generalkarte, obwohl in dem groben Maßstab

von 1: 200000, doch wie sich zeigte mit ausreichender Präzision, einen

durchgehenden Wanderweg entlang der deutschen Ostseeküste aus, der als E 9 Teil

einer Verbindung von der französischen Atlantikküste bis Danzig ist und zum

Europäischen Fernwegenetz gehört. Dieser Fernwanderweg war auch auf den

Übersichtskarten der Europäischen Wandervereinigung zur Sternwanderung vom

Sommer 2001 („EuroRando“) enthalten. Man konnte daraus den Schluss ziehen,

er müsste auch in der Örtlichkeit existieren.

Uns

reizte dieser Teil Deutschlands. Wir wollten die Natur und auch die kleineren

und größeren historischen Küstenstädte und die dort geleistete